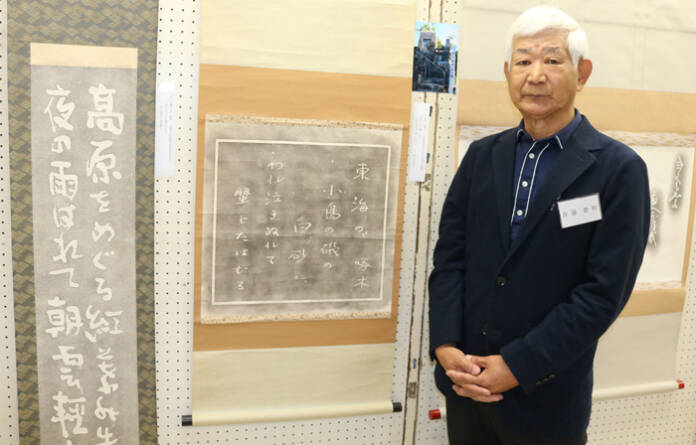

【昨年末、名張市内で開かれた初の個展「文学碑拓本採集展」で作品を展示した斉藤さん】

先人が思いを込めて建てた句碑などの文字や絵を、独特の技術で丁寧に写し取る「拓本」。三重県名張市桔梗が丘3番町の斉藤豊和さん(77)は、拓本に魅せられ、半世紀にわたりライフワークとして続けている。

拓本に出会ったのは、中学生の時。考古学を研究していた担任に誘われ、遺跡の発掘調査に同行。瓦や土器の拓本の手ほどきを受けたという。

大学時代には、日本拓本研究会の「採拓会」が京都の神社で開かれており、たまたま参加。体の中から湧き出る熱いものを感じたという。30年ほど前からは「三重拓美会」に所属し、拓本の展示会にも作品を出展してきた。

全国には句碑や歌碑などの文学碑が6万基ほどあるそうだが、斉藤さんは今までに500基ほど採拓してきた。今も年に5、6回、1週間くらいかけて車で各地に出かける。北海道から松尾芭蕉の「奥の細道」の碑が多い東北地方、小林一茶の故郷の長野県、若山牧水が育った宮崎県などだ。

地元の観光協会に立ち寄って石碑の所在を知り、対象物の所有者を調べて拓本の許可を得る。現場に着くと、対象物に合わせて画仙紙を裁断し、石碑の表面のごみを取り除いて紙を当て、軽く霧吹きをしてから刷毛で紙のしわをのばす。紙の乾き具合を見て、墨液を付けたたんぽで軽くたたいて仕上げるのが一連の作業だ。

拓本の魅力について斉藤さんは「作品を前にして作者と対話できること。口ずさみ、触れることでも少しは作品を理解できる。作者の思いや願いを感じ取り、一字一字写し取っていく。むらなく奇麗に採拓できた時の満足感は最高」と笑顔で話す。

対象物が大きいものなら、半日くらいかけて作業する。仕上げ段階で風や雨に見舞われ、苦労が台無しになることも。

45年ほど前、北海道函館市に行き、石川啄木の有名な歌碑「東海の小島の磯の……」を採拓した。この碑は、今では拓本が禁止されているそうで、斉藤さんの拓本は貴重なものになっている。

「昔の碑は年月とともに風化し、読めなくなる。今のうちに拓本にして残しておきたい。この技術を若い人など、後世に伝えるのが、私の使命と思っている」と話した。