【伊賀地域で伝承されている「かんこ踊り」】

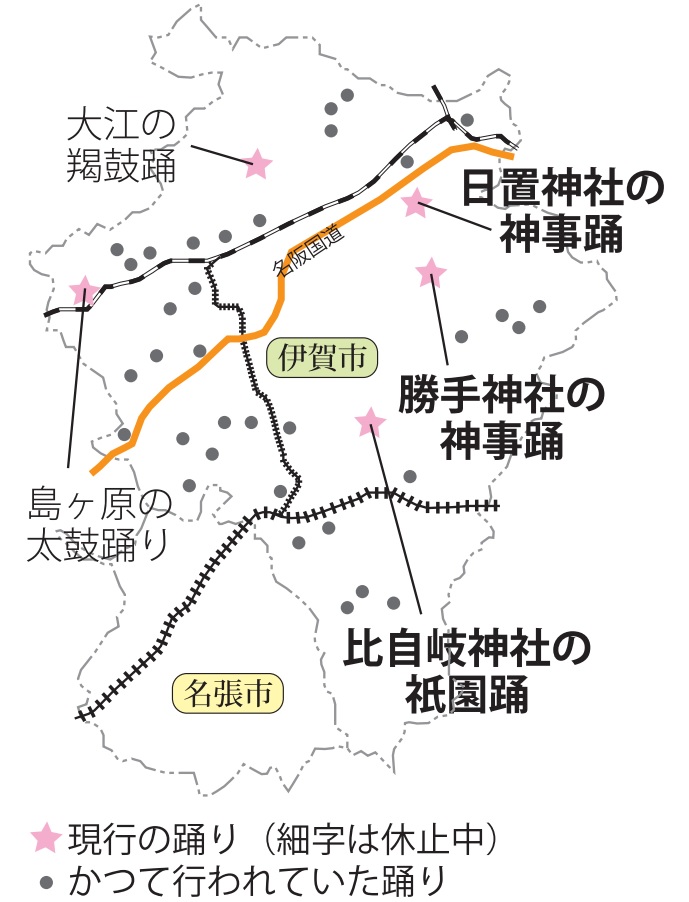

11月にユネスコ無形文化遺産に登録された「風流(ふりゅう)踊」の一つ、三重県伊賀市山畑の「勝手神社の神事踊」を始め、伊賀地域各地には古くは江戸時代から「かんこ踊り」が伝わってきた。花を模した飾りを携え、胸や腹に付けた鞨鼓(長筒の締め太鼓)などを打ち鳴らしながら踊るのが特徴で、現在は6団体(一部休止)が地元神社の例祭などで披露している。

伊賀市が2013年にまとめた「伊賀のかんこ踊り総合調査報告書」によれば、元は干ばつに見舞われた際の雨乞いや祇園祭で災厄を払うために行われてきた。「雨乞い踊り」「宮踊り」などの呼び名でも知られ、かつては市内40か所以上で行われていたとされる。

一方名張市内では、雨乞いのための「イサメ踊り」という同様の風習が伝わってきた記録はあるが、現在は行われていない。

▽日置神社の神事踊毎年4月10日の例祭で、下柘植宮踊保存会(2年)、愛田かっこ踊り保存会(1年)が下柘植の日置神社へ交代で奉納。踊り手は造花で飾ったオチズイを背負い、胸の締め太鼓を打ち鳴らす。県指定無形民俗文化財

▽比自岐神社の祇園踊 7月第4日曜の祇園祭で比自岐神社祇園踊保存会が奉納。踊りは大太鼓と貝の拍子が特徴で、割竹に紙の花や葉を付けた「ほうろう竹」を枝垂れさせた「ほうろ花」を飾る。県指定無形民俗文化財

▽勝手神社の神事踊10月第2日曜の例祭で勝手神社神事踊保存会が奉納。御旅所から神社までの「お渡り」をし、神社で4つの踊りを行う。6人の「中踊り」は花を付けたオチズイを背負う。ユネスコ無形文化遺産、国指定無形民俗文化財・国選択無形民俗文化財

▽島ヶ原の太鼓踊り※休止中 以前は11月3日に鵜宮神社の例大祭で伊賀国島ヶ原荒獅子太鼓が奉納。一時は数十曲が伝わっていた。市指定無形民俗文化財

▽大江の羯鼓踊※休止中毎年4月20日の陽夫多神社(馬場)の春祭で、川合地区の一部・大江集落の大江羯鼓踊保存会が奉納。踊り子は桜の造花を付けたオチズイを背負う。県指定無形民俗文化財

この他、都美恵神社(柘植町)では7月の祇園祭で「稚児踊り」、陽夫多神社(馬場)では8月の祇園祭で「願之山踊」が奉納されている。

2022年12月24日付833号11面から