元満州駐留日本兵 小林清さん(98)

75年前、乗り込んだ貨物列車が着いた先は、異国の荒野だった――。名張市赤目町丈六の小林清さん(98)は終戦後に満州(現・中国東北部)からソビエト連邦(現・ロシア)の軍に連行され、極寒のシベリア抑留を経験した一人。凄惨な体験をYOUの取材に初めて語った。【満州で撮った自身の写真を手に抑留の記憶を語る小林さん=名張市赤目町丈六で】

5人兄弟の三男として大阪市に生まれ、日本工学校を卒業。神戸市の川崎造船所で働いていた1942年、20歳で召集令状が届いた。二等兵として戦車第2師団の速射砲隊に編入され、満州の勃利に渡った。戦争が激しさを増すと主戦力は南方に投入され、小林さんは残留部隊として国境警備に当たった。

45年8月9日、日本に宣戦布告したソ連が満州に侵攻。奉天(現・瀋陽)付近で戦闘に備えていた小林さんは15日、仲間から「戦争は終わった。どうも負けたらしい」と聞いた。数日後、圧倒的兵力のソ連軍に拠点が包囲され、なすすべなく武装解除。携えていた銃は集められ、車にひき潰されてしまった。

鉄道基地に移された後、ソ連兵の「トウキョウダモイ(東京に帰る)」の言葉に従って貨車に乗り込んだが、“帰国列車”は北上を始めた。「逃げ出そうとした仲間は銃で撃ち殺され、日本には帰れないと悟った」と振り返る。

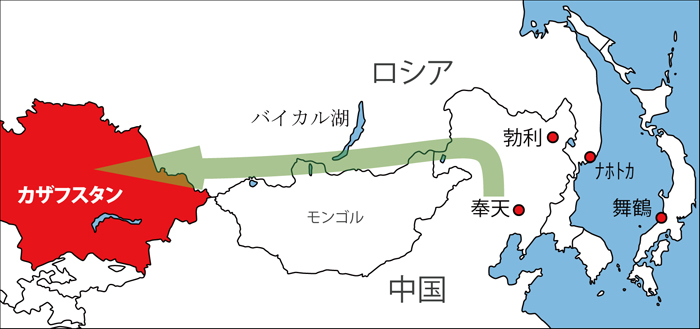

ソ連領内に入ると列車は西行。寒さが厳しくなり、上下2段に仕切られた車内では数十人が支給の毛布を巻き、体を寄せ合った。仲間との会話は故郷の思い出ばかりだったという。1週間ほど揺られ、巨大な湖が右手に見えた。「バイカル湖だ」との声が聞こえ、遥か奥地に連れて来られたと気づいた。出発から約1か月が経ち、列車がたどり着いたのは現在のカザフスタン内の強制収容所だった。

生きて日本に

地面に半分埋まったような作りの簡素な小屋で暮らし、ダム建設のための採石作業など、連日重労働を課せられた。食事はライ麦が原料の黒いパンと雑穀入りのかゆのみで、ノルマが達成できないと半分に減らされた。

真冬は氷点下50度に達することがあり、まつ毛は凍り、金属に触れたら皮膚がはがれなくなったという。小林さんは「たき火に当たらなければ、腕や足がロウソクのようになった」と振り返る。

突然大声を出す仲間が現れたかと思えば、隣で寝ていた別の仲間は朝になり息絶えていた。同じ宿舎の約50人のうち、半数が最初の冬で命を落としたという。

衣類は貴重なため、亡くなった人は裸にして墓地に運んだ。凍った土は硬く、深く掘れないため、穴に遺体が収まらずに手足の一部が地面から出ることもあった。遺髪は日本に持ち帰るため、近しい者が保管した。

3度の冬越す

小林さんは「絶対に生きて帰る」との強い意志を胸に、冬を乗り越えた。暖かくなると、辺りに咲いたヒマワリの種を取って食べた。健康診断ではソ連の医師に尻をつねられ、皮膚の弾力の有無で作業内容の重度が判定されたという。

過酷な労働の日々が続くなか、3度の冬を越した48年春、収容所の監視官から「トウキョウダモイ」と告げられ、翌日には列車に乗り込んだ。幾日か経ち、バイカル湖が左手に過ぎてゆくのを見て、「本当に日本に帰れそうだ」と仲間と歓喜したという。

極東の港町、ナホトカで船に乗り、数日後に緑豊かな山並みが見え、京都の舞鶴港に到着、歓待を受けた。帰国後は大阪市内の自宅に直行したが、一面空襲で焼かれ、何も残っていなかった。落ち込んでいたところ、近所に住んでいた人から「小林さん家族は名張の赤目に疎開したよ」と伝えられ、向かった。

近鉄赤目口駅では駅員が家族のことを知っており、聞いた家の玄関を開けると、家族の無事な顔が並んでいた。母親は「心配しとった。よう帰ってきた」と涙を流して喜んだという。居間の仏壇には、満州駐留時に撮って自宅に送っていた自身の写真が、黒い額に収められ置かれていた。

戦争は二度としてはいけない

その後、小林さんは名張から東大阪市の工場に通い、定年まで勤務。30代で結婚し、一男一女に恵まれた。今年98歳を迎えたが、シベリアでの体験は家族にも詳しくは語らなかったという。その理由を「良い思い出ではなく、自ら話す気にはなれなかった。聞かれたら話すが、そういう人もいなかった」としたうえで、「たった1枚の赤紙で、多くの仲間が若い命を落とした。戦争は本当に惨めなものだ、もう二度としてはいけない」と力強く語った。

〈メモ〉シベリア抑留・・・1945年8月以降、ソ連が満州などにいた日本人約60万人をシベリアなどに移送。飢えや寒さ、重労働のため約6万人が亡くなった。

2020年8月8日付777号1面から